昭和29年⑧ 年の瀬の火災で新庁舎建築へ

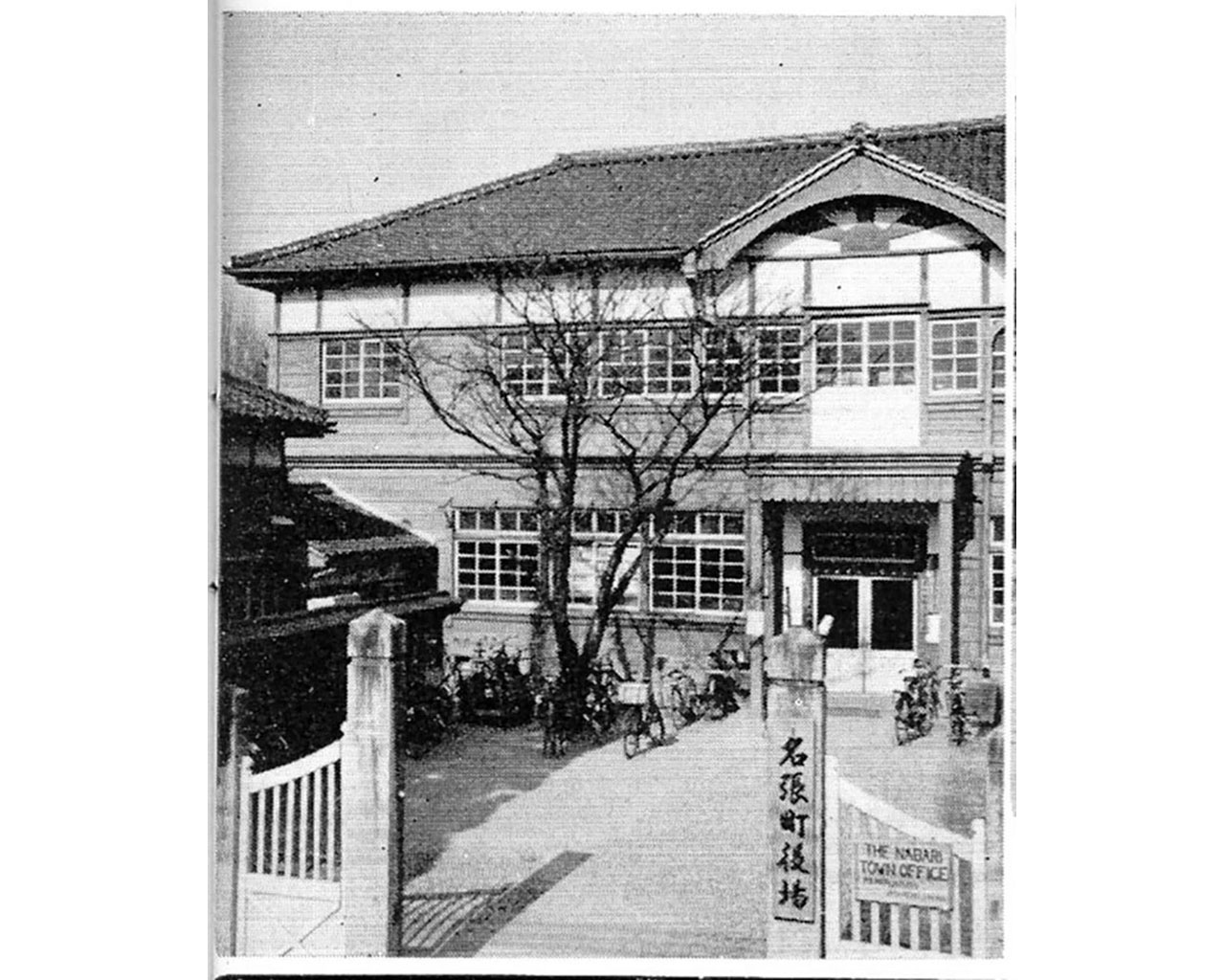

市制実施に湧いた昭和29年、年の瀬になって名張市は災厄に見舞われた。市役所の火災だ。平日正午ごろの出火だったから2階を焼いただけの半焼で消し止められたが、現代風にいえばリスクマネジメントの甘さを批判されても仕方のない事態だった。市役所は丸之内、現在の市総合福祉センターふれあいの地点にあり、昭和62年、鴻之台に新庁舎が完成するまで存続した。名張の近代的な役所は明治12年、鍛冶町にあった旧本陣を借りて設置された名張戸長役場が第1号で、15年に峡間(のちの丸之内)に移転し、22年の町村制施行で名張町が誕生するとそのまま町役場となって町政の中枢を担った。これが大正13年、木造2階建ての新築庁舎に生まれ変わり、12月14日に竣工式が行われたが、火災に遭ったのはその建物だった。

財政難で延期の声も

火災の発生は12月24日。伊和新聞は翌25日が昭和29年の納刊、つまり年内最後の発行となり、1月1日号は増ページの新年特別号、正月休みを挟んで通常の発行は1月10日号まで待たねばならなかった。したがって火災の詳報は掲載の機会がなく、10日付紙面で近く結論が出ると報じられた出火原因も確定に至らなかったのか続報は見当たらない。

だからここには火事の現場に立って陣頭指揮にあたった市長の北田藤太郎が記録したところを引いておこう。例によって回顧録『ある人間史』から。

《二十九年の年の瀬もおしつまった十二月二十四日のことである。二階の議場で議会が全協を開いていた。議題は庁舎建築のことであった。大正十三年に建てた木造庁舎は老朽化している上に町役場時代でも狭くて身動きがとれなかった。それで市制発足の当初に新市建設計画で三十年度に隣接の自治庁敷地を買収して鉄筋コンクリート二階建ての庁舎を建てることに決めてあった。

しかし、市の新しい政治がはじまってみると、合併条件を充たすだけでも予想外の金がいるし、財政はますます苦しくなる。そこで議員の一部から新築は今暫く延ばしてはどうかという意見が出てきた。新築するとすれば三十年度の予算に盛らなければならぬし、予算編成を前にして、新築か延期かで議論していたのである。結論はなかなか出なかった。正午になったので、会議は午後続けることにし、ひとまず昼食についた。

一同、食事の最中である。外がガヤガヤとやかましくなって、「火事」という声が聞こえた。火事はどこかと窓から眺めようと椅子から立った途端、天井から黒い煙が議場に吹き込んできた。スワこそ、火事はまさしく市役所であった。わが家が燃えているのである。

幸い昼間であったのと職員が全部そろっていたので重要書類は全部運びだすことが出来た。消防車もすぐかけつけたので火事は半焼ですんだが、焼け残った庁舎は無論使い物にならなかった。皮肉なもので、新築がどうかを揉んでいる最中、偶然とはいえ火事がおこって、否応なしに庁舎を新築せざるを得ない事態になった》

怪我の功名というべか。着手か延期かで市議会の意見を二分していた市庁舎の新築は、火災という不測の事態によってあっけなく結論に至った。北田のいうとおり、否応なく新築しなければならなくなったのだ。

神武景気と名張市の歩み

名張市が誕生した昭和29年は、高度経済成長の起点となる神武景気が始まった年とされる。25年6月から28年7月までつづいた朝鮮戦争でアメリカ軍が朝鮮半島に出兵し、その支援を請け負った日本は朝鮮特需と呼ばれる好況を迎えたが、29年12月から32年6月まで31か月間に及んだ景気拡大期が神武景気だ。初代天皇とされる神武天皇からこのかた例がないという意味でこう呼ばれ、高度経済成長のさきがけをなした。

この年11月29日付伊和新聞は「吹きすさぶデフレの嵐/求人は減る一途/求職20名に就職1名」との見出しでデフレーションが伊賀地域の失業者を増加させていると報じているが、神武景気はやがて庶民の暮らしに大きな変化をもたらし、家庭用電化製品の冷蔵庫、洗濯機、掃除機が三種の神器と呼ばれて急速に普及する。

太平洋戦争による荒廃は昭和31年、経済企画庁による年次経済報告「経済白書」が《もはや戦後ではない》と述べたことでひとまず終止符が打たれ、神武景気と同じ年に始まった名張市の歩みは市役所の火災や財政の窮乏といった障害に阻まれながらも、高度経済成長を絶好の追い風として進められてゆく。

8月に春日八郎「お富さん」のレコードが発売されて大ヒットを記録し、12月には花菱アチャコと浪花千栄子が共演したNHK大阪放送局制作の人気ラジオドラマ「お父さんはお人好し」の放送が開始された昭和29年が暮れて、名張市は初めての新年を迎える。

令和5年7月22日付伊和新聞掲載

この記事へのコメントはありません。