昭和29年② 人口要件が3万人のうちに

名張町長に就任した北田藤太郎は、周辺3村との合併による市制実施を最重要課題として町政に臨んだ。昭和28年9月制定の町村合併促進法は町政の追い風となったが、北田は思いがけない重荷も背負った。人口の問題だ。地方自治法の改正により、29年4月1日に市の人口要件が3万人から5万人に引き上げられることが確実視されていた。名張市を目指す1町3村の人口は合計1万1000人あまり。3月31日までに合併して市に昇格しなければ、翌日以降は市制実施に5万人の人口が必要になる。合併準備はタイムリミットに追われて急ピッチで進められ、2月23日、名張町と滝川、箕曲、国津の3村が同時に町村議会を開会して合併のための議案を可決。町村合併促進法による県下の合併第一号となることが事実上決まったが、舞台裏ではさまざまな折衝があわただしく重ねられた。

厳しかった見通し

昭和29年1月25日、丸之内の名張町役場会議室で町村合併と市制実施を議題とした町議会全員協議会が開かれた。開会は午前11時。非公開の協議は午後4時までつづいた。閉会後、北田は三重県から伝えられた「名張市制実現のためには援助を惜しまない」という方針を明かしたあと、こう切り出した。

「困ったことに今国会に提出される地方自治法の改正案で市の人口が5万人以上になり、しかもこの改正法が4月1日から実施される公算が非常に大きい。名張町の場合、人口3万人という現行法のあいだにぜひとも市制実施を確保しておく必要がある。とにかく事態はきわめて切迫している。他の町村のように合併促進法にのっとって相談するという待てしばしがない」

北田は早々に市を構成する町村の意思統一を図り、3月の県議会に提案しなければ間に合わないとして、周辺3村に対し「即急に公式の、しかも最終的な申し入れを行う」と強い意欲を示した。

町から3村へ合併申し入れ

4日後の1月29日、名張町が3村に文書で正式に合併を申し入れた。回答の期限は翌2月中旬。3月31日というタイムリミットから逆算してぎりぎりの設定だった。

3村でもそれぞれ協議が進められ、2月11日に滝川村が、翌12日には国津村が、非公式ながら合併を了承する意向を伝えてきた。残る箕曲村が承諾すれば市制が実現するが、見通しはかなり厳しかった。北田は回顧録『ある人間史』にこう記している。

《残るのは箕曲村である。ここは一番の難関であった。分村のいきさつがある。分村にして四、五年めにまた合併するには、大義名分をどこにおいて村民を説得すればいいのか。もひとつ名張町との間には、農地開放問題のからみつきがあった。前にもお話したように、箕曲地内に小作地をもっていた町の地主たちは、分村のとたん、不在地主ということで所有地を開放させられてしまった。この措置に対し地主側は開放無効の訴訟をおこして、これがまだ繋争中である。うっかり名張町と合併すれば、せっかく手に入れた田地がまた小作地に逆戻りという懸念もないではなかった。農地問題は行政に直接関係のある事柄ではない。だからといって、これをそのままにして合併が出来るとは、考えるだけでも野暮であった》

町長宅本部に徹夜の折衝も

名張町の地主たちは箕曲地内にあった農地の所有権をめぐって訴訟を起こしていた。箕曲村は合併の条件のひとつとして地主たちの訴訟取り下げを提示していたが、名張町が訴訟に直接関わることはできない。

北田が率いる名張町には、地主側との折衝という新しい重荷が課された。箕曲村の説得に力を尽くした北田は《夜昼をとわぬ折衝に次ぐ折衝で、役場では仕事にならない。私の宅を本部にして、泊まり込みで徹夜の折衝も珍しいことではなかった。寒い一月、二月の最中である》と回顧している。

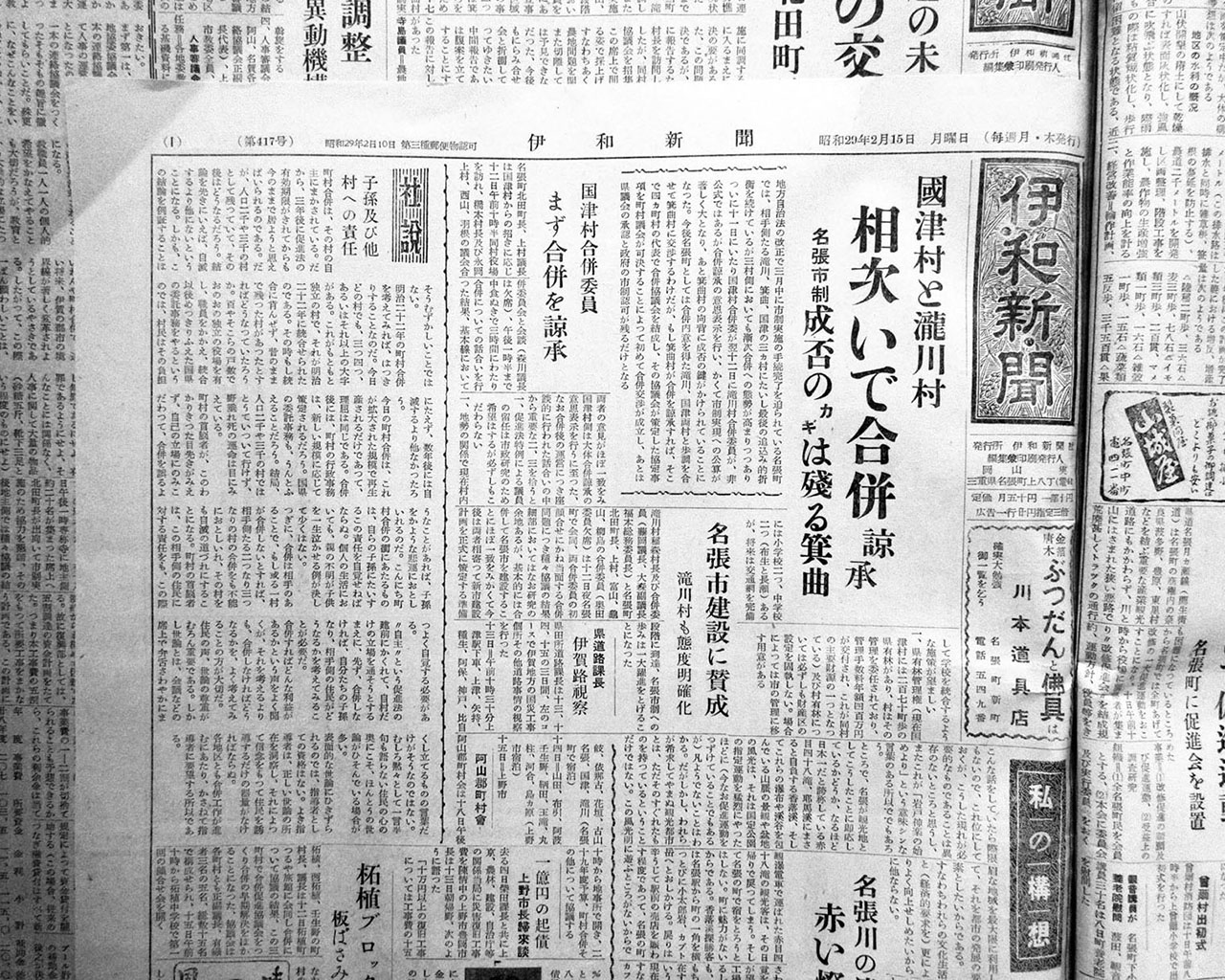

伊和新聞も合併の焦点となった農地問題を追った。非公開だった折衝や相談の出席者から内容を取材し、経緯を明らかにしたドキュメントを掲載している。合併が絶望と見られた時期を乗り越えて市制実施への道が開かれた1月21日までの記録を、「伊和新聞の紙面から」でお読みいただきたい。

令和5年6月10日付伊和新聞掲載

この記事へのコメントはありません。