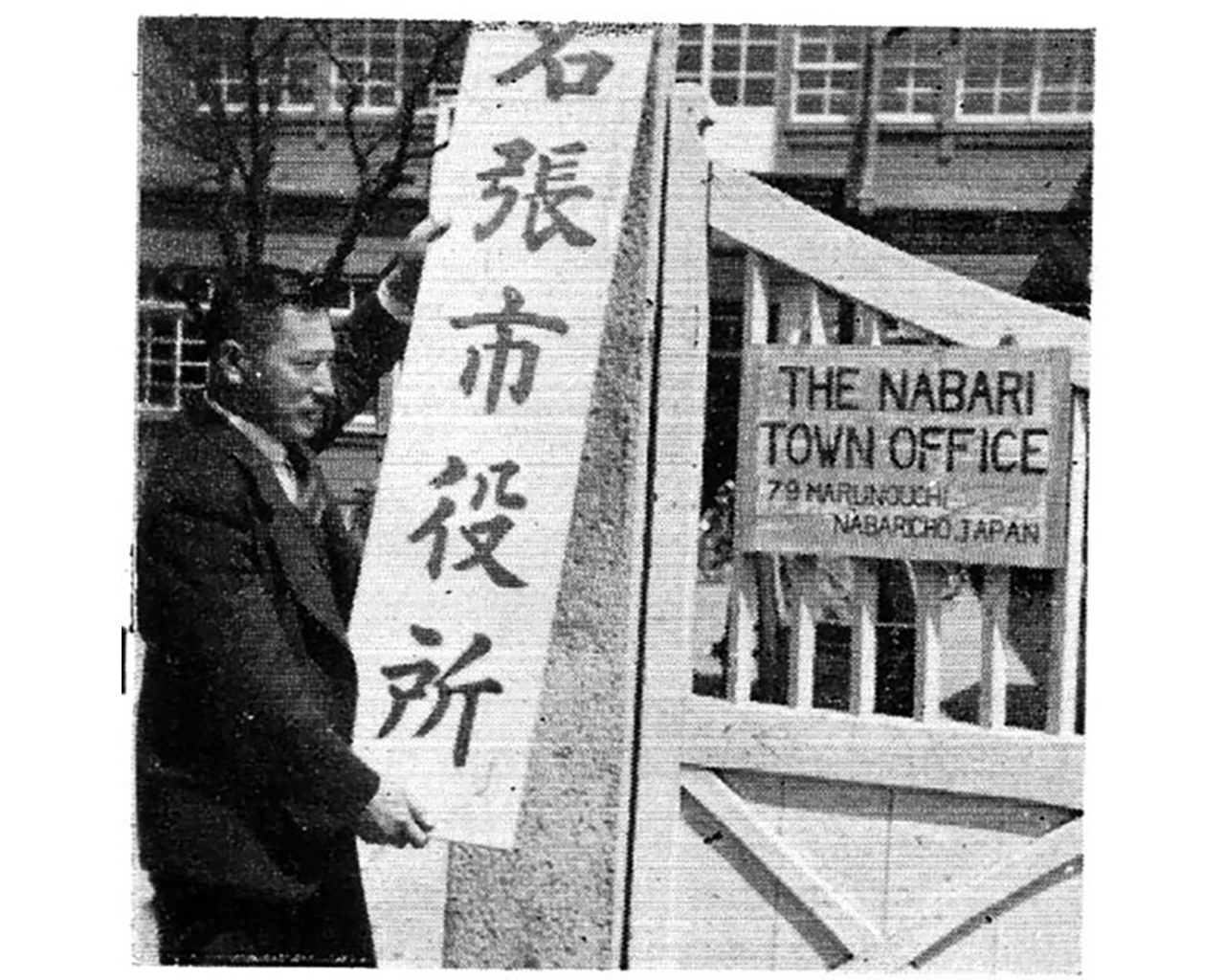

昭和29年③ 春の陽光に祝福された開庁式

昭和29年3月3日、三重県職員3人と名張町助役の中島繁男が上京して自治庁を訪れ、町村合併と市制実施に関する一件書類を提出した。これに対し内閣総理大臣吉田茂から三重県知事青木理に「名張市を設置することについては異議がないからこの旨通知する」と8日付で通達がもたらされ、県議会はただちに関連議案を審議、15日に満場一致で可決した。困難な局面もあったあわただしい合併への歩みが実を結び、名張市の発足は31日と決まった。同じく31日に市制を施行した自治体は、千葉県成田市や滋賀県近江八幡市など全国で35を数える。またこの年、県内では6月に尾鷲市、10月に亀山市、11月に鳥羽市と熊野市が誕生を見た。3年間の時限立法だった町村合併促進法による昭和の大合併は順調に進み、昭和28年に9868あった全国の市町村は32年には3866に統合されていた。

名張市が誕生した昭和29年は、戦後史の大きな流れに位置づければビキニ被爆と自衛隊発足の年だった。

アメリカが西太平洋のビキニ環礁で水爆実験を行い、日本の遠洋マグロ漁船第五福竜丸が被爆して深刻な被害を受けたのは3月1日のことだった。広島と長崎の惨禍から9年近くを経て、放射能の恐怖がふたたびこの国を襲った。放射性降下物を意味する「死の灰」という言葉がトレンドになり、ビキニ被爆事件を受けて原水爆禁止運動が一気に広がりを見せた。いっぽう、自衛隊の発足は7月1日。核と国防といういまなお結論に至らない重大なテーマが新たな局面を迎えたのがこの年だった。また、モスクワ近郊で世界最初の原子力発電所が運転を開始したのもこの年6月のことだった。

初の市議会は72人の大所帯

3月31日に営まれた名張市役所の開庁式には春の陽光が新生を祝福するかのようにさんさんと降りそそいだ、と翌4月1日付の伊和新聞は伝えている。

開庁式につづいて午前10時から第1回市議会が開かれ、庁舎2階の会議室には旧1町3村の議員72人が顔を揃えた。

旧町村はすでに消滅して首長も議員も身分を失い、名張町長だった北田藤太郎は市長職務執行者として開庁式に臨んでいたが、町村合併促進法には合併によって市制を実施しても旧町村の議員は最長1年間まで留任が認められるという規定が設けられていた。合併後すぐに新たな議員を選ぶか、それとも任期を延長するか。合併準備の段階で意見が対立して一致を見なかったため町長に決定が一任され、北田は市制実施後半年にわたって議員任期を延長するという結論を示した。

こうした事例は全国に見られた。新たに発足した市はほぼ任期延長の特例を適用したため、議会は旧町村の議員を丸抱えして大所帯になった。議員の昼食として丼ものの出前を取る予算もなく、安価なコッペパン1個がふるまわれるだけというような状況に至ったことから「コッペパン議会」との皮肉が全国でささやかれた。

第1回市議会では議長に奥田健太郎、副議長に藤岡信太郎が選ばれ、常任委員会の編成なども進められたが、議会日程には「大字名を決定」という一条も加わっていた。市域の大字名は旧町村からほぼそのまま継承され、箕曲と国津の旧村名は新たに地区名として採用されたが、滝川村は滝川地区という名称を選ばず、景勝地として知られた赤目四十八滝にちなんで地区名を赤目に決定、旧来の大字名には赤目町を冠して新たな地名とすることになった。

4月4日、これも初となる名張市選挙管理委員会が開かれ、市長選挙の日程が4月10日告示、25日投票と決められた。8日付伊和新聞は「市長選挙 北田氏の独走か」と見出しを立てて選挙戦をこう展望している。

《名張市の初代市長選挙は明後十日告示、二十五日投票は行われるが、いまのところ北田元町長が立候補の意思を表明しているほか他に出馬の話題が表面化している人物がおらず、前回の町長選挙と同じく結局北田氏の独走におわるのではないかとの予想は極めて濃厚である》

予想どおりほかに立候補者はなく、4月25日午前10時、市選挙管理委員会が北田の無投票当選を確認した。

令和5年6月17日付伊和新聞掲載

この記事へのコメントはありません。