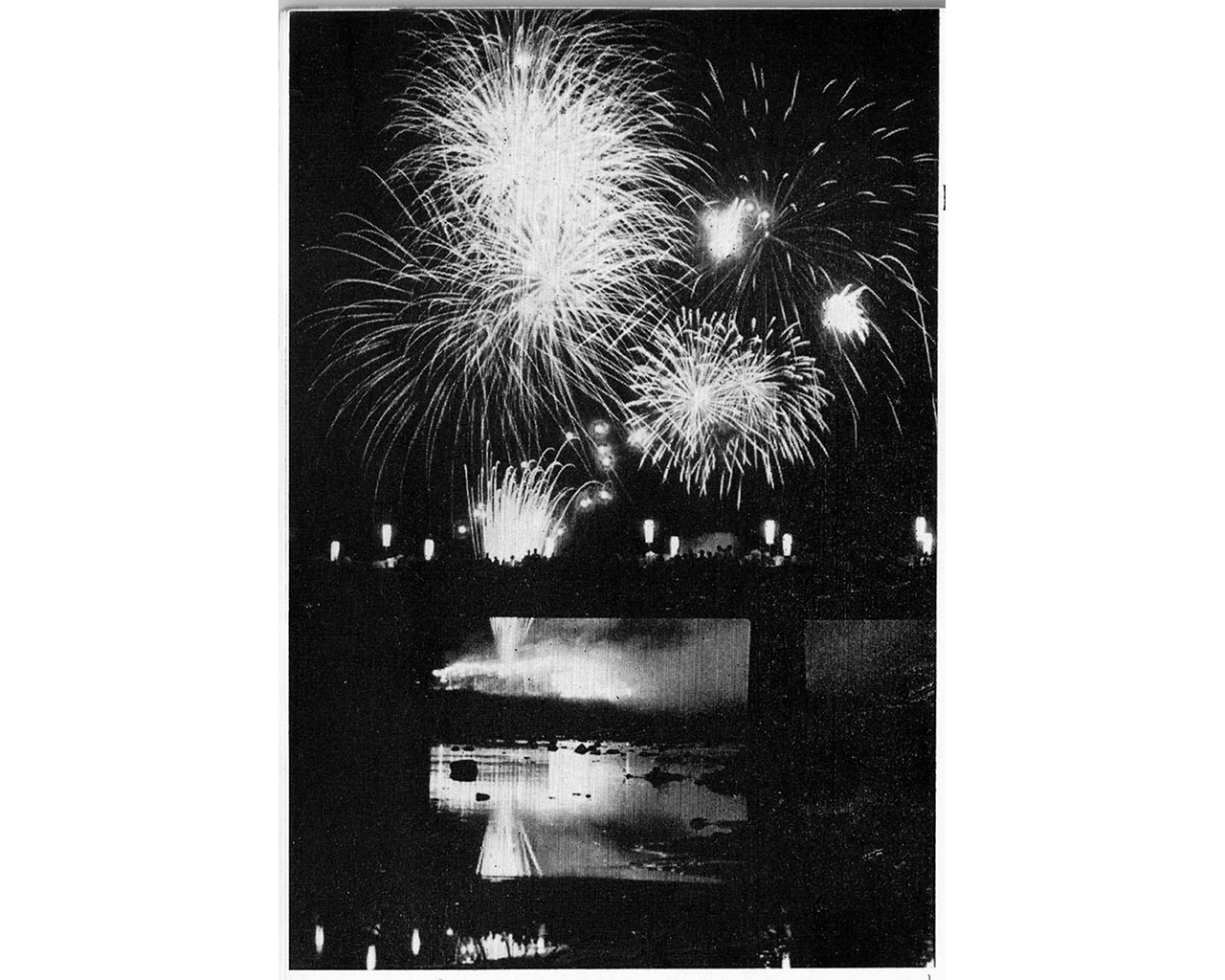

昭和29年⑦ 遠近から人出集めた花火大会

7月もなかば。紋切り型の表現に従えば夏本番を迎えた。29日には真夏のビッグイベント、名張川納涼花火大会が控えている。大阪と伊勢を結ぶ参宮急行電鉄(のちの近鉄)が昭和5年11月に開通したのを受け、翌6年7月22日、名張町商工会が参宮急行電鉄の協力を得てスタートさせた催しだ。翌7年は27日、3年目の8年には名張川沿いに鎮座する愛宕神社の例祭に合わせて24日に開催し、以後この日程が定着した。戦前には参急沿線唯一の花火大会として人気を集めたが、戦争のせいで17年に中止。復活は戦後まもない22年のことだった。27年まで町商工会が単独で主催し、翌28年から商工会と町(合併後は市)、名張観光協会が、33年からは名張商工会議所が、現在は関係団体などで組織する実行委員会が手がけている。見物客の利便を図るため平成19年、土曜開催に日程が変更された。

商工会再建を託して

名張町商工会は大正6年ごろに発足したとされる。それが10数年後、どういう必要から花火大会を主催したのか。名張商工会議所の『商工名鑑』(昭和48年)はその背景をこんなふうに説明する。

《参急電鉄開通を機に名張町の商工業は急速に進展し、加えて観光という新分野も開けた。ここにおいて商工会も従来の緩慢なものでは時勢について行けなくなり、強化再建の必要に迫られた。昭和6年、池田仁七郎を新会長に挙げ、事業面でも今までの商工業対策オンリーから観光面・福利面も取入れた新しい商工会として再発足した。

この再建商工会が今に伝統を残す事業として打出したのは花火大会である。商工会と電鉄会社が協議して花火大会の創設を考えた。商工会としては商圏の人たちを町に誘引する商策として、電鉄会社としては乗客の吸集策として、この花火大会は案出されたのである。戦後の今でこそ沿線に花火大会はめずらしくないが、戦前には参急沿線唯一の花火大会として人気を集めた。〝名張の花火〟といえば沿線の名物となり、遠近から観衆が集まった。商工会も電鉄会社も年々力を注いだ》

昭和22年の花火大会復活も、やはり名張町商工会の主導によるものだった。会長を務めていた北田藤太郎は回顧録『ある人間史』にこう記している。

《戦争中やめていた花火大会を二十二年の七月二十四日に復活した。戦争中消滅状態にあった商工会に活を入れ、再発足の第一着手となったのはこの花火大会でなかったかと思う。副会長は丁子屋の山村尭之助氏。

今でこそ近鉄沿線の方々に花火大会は生まれているが、当時は名張だけで、上野、桜井、奥宇陀、裏山中からたいへんな人出であった。花火は近鉄提供で三河の花火だったが、昼間の打ち上げは東町の今の田村時計店が引き受けた。あの店は花火屋であった》

造り物展示し趣向を競う

名張川納涼花火大会は名張町の戦後の復興に歩みを合わせて盛況になり、協賛行事も多彩さを加えていった。伊和新聞社も協賛企業として一役買った。復活3年目の昭和26年、造り物競争大会をくりひろげたのもその一環だ。

造り物は祭礼などで広く見られた展示物で、日本国語大辞典には《種々の人や物などの形をつくって飾った、祭礼などの時の出しもの。趣向をこらして、人形や物を配置した見せもの》とある。

名張版造り物では、日用品や雑貨など身近な素材を利用して見立ての趣向を競った。たとえば衣類などを入れる柳行李を階段状に積み重ね、蚊帳をかぶせて畳まで垂らせば滝ができあがる。作品は商店の店内や店舗前に飾られ、審査と投票で賞が贈られた。

4年目を迎えた昭和29年は22日に造り物の飾りつけを終え、翌23日午前に審査委員による審査、25日正午から観客の観賞投票、即日開票して8月10日に授賞式という日程で催された。

7月22日付伊和新聞は各町のエントリー状況をこう報じている。( )内は展示の場所、店舗名など。

東町

①競輪(中央)

上八町

①伊勢海老(中央)

松崎町

①月見灯籠(永尾横)

②瑞鳥(吉岡横)

③饗宴(木村横)

榊町

①瓢箪に駒(前田前)

新町

①高山彦九郎(愛宕社)

②芭蕉の句(川地前)

本町

①ビキニ環礁は真平だ(大和屋)

中町

①名張河畔納涼のど自慢(大半横)

②白孔雀(ヲワリヤ)

③四発旅客機(ミワヤ)

丸之内

①かちかち山道中(中野前)

22日付伊和新聞には「変化する名張乙女」との見出しも躍る。「変化」は「へんげ」と読むのだろう。《水もしたたる名張乙女の変装探しは、本社社告をもって発表するや異常な人気を呼び、煙火大会当日の二十四日夜は、この変装乙女の姿を追う目、目、目で、全市人造ネオンで光りかがやこうというもの》とあおり気味の記事が予告しているのは、花火見物の雑踏のなかに変装した若い女性を見つけ出すゲームだ。

変装するのはいずれも芸妓で、お座敷では着物姿で歌舞音曲を披露する乙女たちが思いがけない扮装で雑踏に出没する。参加芸妓は20日の時点で9人。平尾の千春、ひさご、九官荘、新町の新町荘、上八町の山口屋といった置屋の名が並ぶ。置屋とは、料亭など客の求めに応じて芸妓を派遣する業者のこと。

時間は24日の午後8時40分から9時40分まで。芸妓を見つけて声をかけ、同道して仮設受付に届け出れば賞品引換券が手渡される。発見されなかった芸妓には変装苦心賞が授与されるが、区域外に隠れていた場合は失格とのルールがあった。

見物客でごった返す六十九年前の町筋を舞台にした、夏の夜ののどかな催事だった。

令和5年7月15日付伊和新聞掲載

この記事へのコメントはありません。