昭和29年① 昭和の大合併を迎えるまで

来年(令和6年)3月31日、名張市は市制施行70周年を迎える。昭和29年のこの日、いわゆる昭和の大合併で名張町と滝川、箕曲、国津の3村が手を結び、名張市が誕生した。当日の人口は3万1012人、世帯数は6161世帯。69年が経過した今年4月1日には7万5701人、3万4845世帯を数えた。発足当初こそ赤字再建団体への転落、伊勢湾台風による被災といった困難に見舞われたものの、大規模な宅地開発による急速な人口増を推進力として名張市は成長をつづけた。しかし発展の指標だった人口は平成12年の8万5362人をピークとして減少に転じ、右肩上がりの時代のあとに少子高齢化という現実が広がっている。

そんな名張市の70年の歩みを、大正15年の創刊から一貫して地域社会を見つめてきた伊和新聞の紙面を手がかりに、この連載でつぶさに振り返ることにする。

名張郡に1町7村

昭和28年9月1日、町村合併促進法が制定された。町村の財政基盤を確立して国費の負担を軽減し、同時に地方行政の効率化を進めることを狙いとした法律だった。町村の基準人口を8000人程度とし、全国の町村数をほぼ3分の1に減らすという目標のもと合併が進められた。名張市の誕生は翌29年3月のことだが、ここではまず明治時代までさかのぼり、現在の市域に存在した町と村とを簡単に確認しておこう。

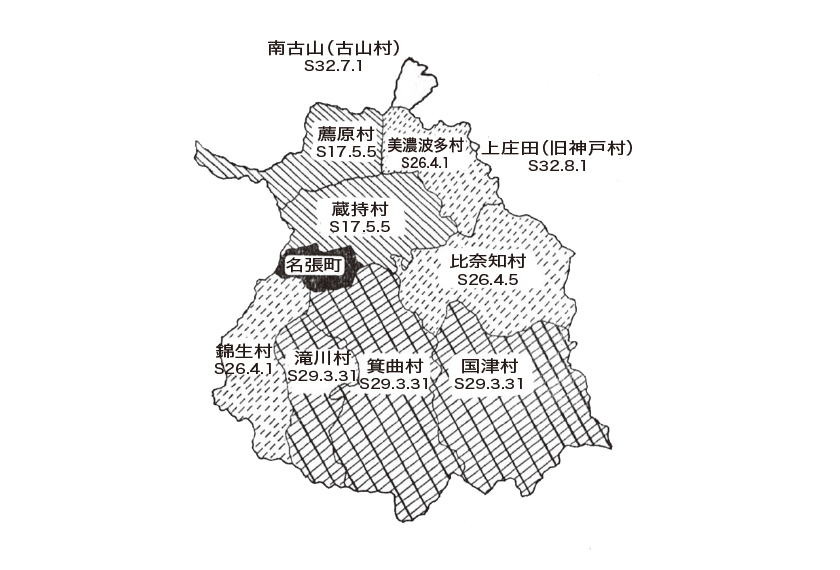

日本の近代的な地方自治制度は、明治21年4月1日公布の町村制によって基礎が固められた。伊賀には古代から阿拝、山田、伊賀、名張の4郡があり、近代に入っても継承されたが、そのうち名張郡には翌22年4月1日に町村制が施行された時点で、次の1町7村が発足していた。

名張町・蔵持村・薦原村・比奈知村・錦生村・滝川村・箕曲村・国津村

のちに名張町と合併する美濃波多村は伊賀郡に属していた。

明治29年3月29日には郡の再編が行われ、名張と伊賀が名賀郡、阿拝と山田が阿山郡となったが、町と村は明治から昭和までそのまま存続した。

箕曲村分村で町長が辞任

昭和12年に日中戦争が始まると政府による地方行政の統制が強まり、町村合併が奨励された。16年9月10日には阿山郡上野町が周辺6村を合併して上野市が発足し、同年12月に太平洋戦争が勃発。翌17年5月5日には名張町が蔵持、薦原、箕曲の3村を吸収合併した。

しかし戦後になって波乱が生じた。昭和17年の合併が政府の強制による非民主的なものだったことを理由に、名張町の箕曲地区が地方自治法にもとづく住民投票で分村を決定、昭和24年8月1日にふたたび箕曲村として独立した。箕曲地区から3月29日に提出された「名張町区域変更請求書」には《わが箕曲村のように、戦争中非民主的な合併をした市町村においては、新憲法発布の根本精神にもとるところが数多く存在することを発見いたすのであります》と述べられていた。

名張町長の川北清一郎は責任を取って辞任し、北田藤太郎が新しい町長に就任した。北田は江戸期からつづく料理旅館喜多藤の2代目。戦争で活動が停止した名張町商工会を復活させて会長を務めるなど、戦後の名張町を牽引するリーダーの一人だった。北田の回顧録『ある人間史』(平成3年、私家版)にこうある。

《川北町長が辞任して、そのあとがまを決める町長選挙は、七月二十三日告示、八月五日投票と町選管が決定した。

箕曲の分村は、いうなれば台風のようなものであった。阻止することのできない自然の勢いであった。二十数年という時間の経過をおいて今から考えると、はたして辞任せねばならぬほどのことであったかどうかと疑われる。だから、その当時でも内心ひそかに考えていたことは、川北町長はメンツの上でいちおう辞任はしたが、必ずや再び立って信を町民に問うだろうということであった。

だが、一日一日と日はたつのだが、どうにもその気配はあらわれない。そのうち「北田、お前が行け」という声が私の周囲におこるようになった。こういう声の火元にはまず私の友人があった。それから当時私は商工会長、労基協会長、料理旅館組合長、おまけに宇流冨志禰神社の奉讃会までしていたので、こういう団体の仲間からも、やかましくいわれた。そこへもってきて青年団がいた。平尾の細見義雄君が団長であった。

今日では若い世代の政治への無関心がとかく批判されがちだが、終戦直後の青年たちは〝民主化〟という風潮の中で政治的な熱気にあふれていた。なんしろGHQの占領策柱の一つは「日本の民主主義化」ということであったのだから、口を開けば〝民主主義〟、〝民主化〟であった。青年たちは町じゅうを駆けずり回って、〝民主主義〟を説いてまわった》

6村に合併を呼びかける

昭和24年7月23日、北田藤太郎は無投票当選を果たした。公選による二人目の名張町長だった。

北田は市制実施による5万人都市の実現を行政運営の基本方針とした。これを受けて町議会は合併研究委員会を設置、翌25年12月に合併に関する基本要綱をまとめた。そこには名張町が周辺6村に呼びかけ、翌26年4月1日を期して合併すると明記されていた。

名張町の呼びかけには錦生、比奈知、美濃波多の3村が応じて吸収合併されたが、残る3村は合併に理解を示しながらも時期尚早として独立を保った。

北田は『ある人間史』でこう振り返っている。

《結局、夢を将来に残して、三村だけの合併を行うことにした。二十六年三月三十一日限りで錦生村、比奈知村、美濃波多村を廃し、四月一日から新しい名張町が発足した。新人口は二万三千九百になった。県下最大の町である》

そして昭和29年、名張町と滝川、国津、箕曲の3村は昭和の大合併を迎える。

令和5年6月3日付伊和新聞掲載

この記事へのコメントはありません。